- ホーム

- ブログ

- プロフィール

- レッスンの特徴と料金など

- 体験レッスンについて

- レッスン予約

- ギター販売(初心者が使うべきギター)

- 楽器・歌をやろうか迷っている方へ

- 上手な教室選びの方法

- 効率のいい練習法を考える

- 音楽生活を豊かにする"もの"

- 学生・会社員のための練習法

- 会社員をしながらプロを目指す

- 音楽をする上での悩み解決

- 悩み別練習方法(音感、理論等)

- 指弾き(フィンガーピッキング)テクニック

- 演奏動画

- 教則動画

- ギャラリー

- お問い合わせ

ギターの指板を視覚的にとらえる方法

※こちらは練習方法ではなく、解説になります。

具体的な練習方法はシュレッドネックの活用~左手編~にあります。

ギターは度数関係を形でとらえるのが得意な楽器です。

例えばギタリストなら最初に覚えるであろうコードの

パワーコードはルートと完全5度を重ねた和音です。

ルートと完全5度を重ねるとは、適当な音を1つ決めて、

その音を基準として、そこから7半音上の音を重ねるという

ことです。

例えばC(ド)のパワーコードは

C(ド)を基準としてそこから7半音上

ド⇒ド#⇒レ⇒レ#⇒ミ⇒ファ⇒ファ#⇒ソ

※⇒は半音上の意味

ドからソに行くまでに⇒の矢印が7個ありますよね?

これが完全5度です。

どうように次はB(シ)の音を基準とすると

シ⇒ド⇒ド#⇒レ⇒レ#⇒ミ⇒ファ⇒ファ#

で、シとファ#が5度の関係になります。

これを指板上で考えると・・・

このようになります。

緑色がC(ド)とG(ソ)の完全5度、青色がB(シ)とF#(ファ#)の完全5度を

表しています。

何か気づいたことはありませんか?

完全5度という音程関係はギター上で見ると

位置関係も同じになっていることがわかるでしょうか?

基準の音から見て、1弦高い弦で2フレット上になっているのが

分かりますでしょうか?

※3弦と2弦の場合のみチューニングの関係でずれていますが、

今は無視してください。

これは言い換えると基準の音があって、そこから7半音上の音を

出したい場合は1弦高い弦で2フレット上を押さえればいいと

言い換えることができます。

そして、7半音上とは基準の音からみて完全5度上の音です。

つまり、この位置関係で押さえると完全5度の和音が弾けるんです。

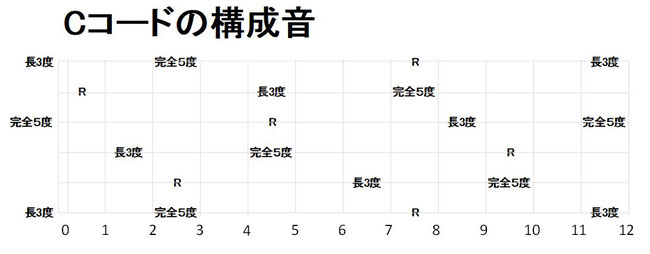

これは他の度数でも同じで、次に一番基本的なCコードを構成する

度数を指板上で表したものを載せます。

Cコードの構成音は

C(ド)基準音、E(ミ)長3度、G(ソ)完全5度

の3つの音で構成されています。

※Rとはルートのことで、基準音のことです(ここではCの音)。

いかがでしょうか?基準音に対してそれぞれの度数の

位置関係に共通性があるのが分かりますでしょうか?

このようにギターはそれぞれの度数を位置関係で把握すると、

とても分かりやすくなります。

これ以外の度数(短3度、長7度、長6度などなど)も

このように度数関係を指板の位置関係で覚えると指板の理解がとても深まります。

他の度数関係を書いたものは

で書いています。

具体的な練習方法もそちらに書いてありますので、参考にしてください。

愛知県豊田市ギター、弾き語り教室